當「落選」成為一種新姿態——俞柏安的反叛與創作重生

走進俞柏安的創作世界,很難不被他筆下那些帶著黑色幽默的「毛毛人」和深邃的黑色背景所吸引。乍看之下會以為是種暗黑美學,但細細品味,會發現這其實是他歷經無數掙扎與迷失後,破繭重生的自嘲式幽默。自嘲為「落選少年」的柏安,在主流教育體制中載浮載沉,甚至自嘲是學業成績「走投無路」才選擇美術班。然而,這個看似「別無選擇」的決定,卻意外為他開啟一條精彩的藝術之路

都從「角落」開始,人生與藝術都是

「我就坐在床邊,這樣拿著畫啊⋯⋯地板有點寸步難行,我起床的時候要這樣子走。然後這邊鋪一塊板就可以變成工作台,上面有我的顏料啊、筆啊⋯⋯」柏安拿出手機照片,跟我分享他現在的創作空間。這個場景是很多藝術學院生畢業後會面對的窘境。在離開校園內相對寬敞的工作室後,回到老家或是租屋處,只能蝸居在一個角落創作。

▲柏安的「工作室」其實也是臥房,畢業後不再有學校資源可用,但就算再辛苦,也要繼續創作。

「在角落」似乎也可以為柏安過去在教育體制內成長的過程,下一個簡單的註解。他自嘲因為學業成績差到走投無路,高中才去唸美術班。然而這個當初看似「別無選擇」的選擇,卻也讓他離開體制的角落,走上藝術創作之路。

學業上的安全備案:踏入美術科班

柏安的作品辨識度非常高,畫面裡總是有兩個元素存在:「毛毛人」與深不見底的黑色背景。「毛毛人」這個暱稱似乎可愛,但其實是個詭譎的類人體生物,它由無數條扭曲的細線構成,表情無法辨識、身形總是帶有著一絲頹喪。這樣的組合,讓柏安的作品乍看下很暗黑。

但其實,這只是自嘲式的黑色幽默。而能夠自嘲的人,一定都走過多重宇宙般的糾結與掙扎,脫胎換骨的重生,才能最後這樣輕鬆且幽默的回看自己。

▲柏安2023年的作品《遠山與彼岸》局部照,「毛毛人」作為主體貫穿許多柏安的作品中。

在高中踏入美術班之前,柏安從來沒有去過畫室學畫。他的繪畫啟蒙,是來自於唸建築科的父親,小時候總會纏著父親畫出他指名的物件。「我很喜歡用膠帶把爸爸的畫貼在家裡的衣櫥,整面牆都貼滿,連門縫都貼起來。」我們笑著說也許這就是他最早的策展訓練。父親的隨手塗鴉就是他的啟蒙畫帖,畫恐龍、畫汽車、畫龍捲風,對柏安來說畫畫就是這麼自然,只是日常的興趣喜好。

然而一直以來都只是興趣的繪畫會變成主修科目,是為了幫高中升學之路找一個安全備案。理科不行、文科不行、歷史也許還行但又不是那麼穩,最安全的科目就是從小就得心應手的美術了。於是帶著萬無一失的心態,柏安正式踏入了美術科班。

自信潰擊後,激起的是更多熱血

但從小對「美術」的認識與自信,就在進學院後被快速擊潰。「我那時候進美術班的時候什麼都不會畫,還是畫很『小朋友』的那種,進去後要能力分發,我被分到最爛的那一組。」因為從來沒有受過正式美術訓練,過往引以為傲的繪畫,進到科班卻變成吊車尾。

因為是從小就扎根的興趣,當然不會隨便就放棄,甚至,柏安的好勝心被激起了。「那個時候很受打擊,畫畫不是我很厲害的嗎?啊怎麼居然在班上被壓著打。我就覺得不行,一定要去練一下、要振作起來。」於是柏安展開了一段他稱之為「熱血畫畫」的日子,每個週末花上單趟一個多小時的車程,到畫室去惡補術科。

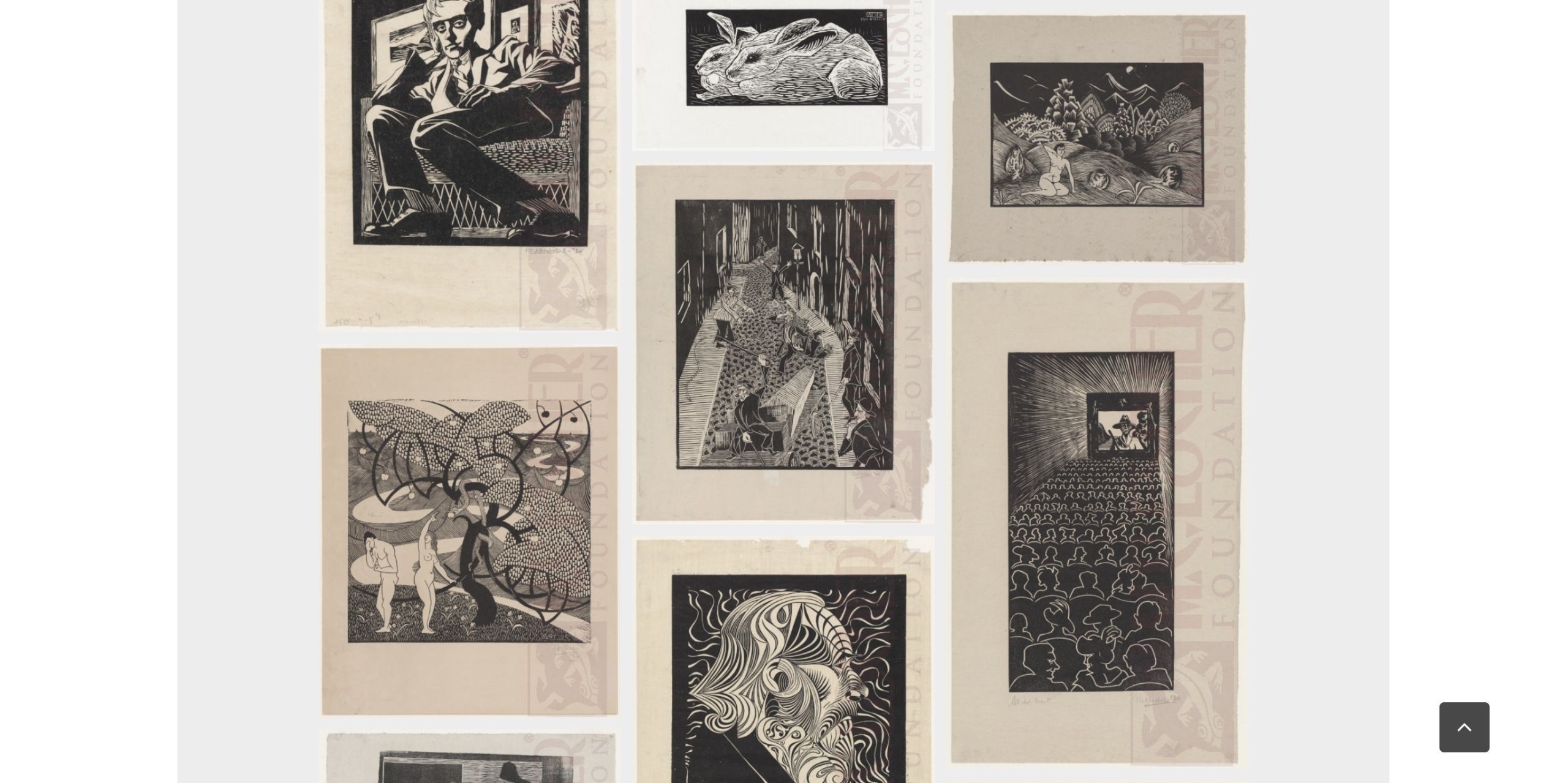

▲艾雪的木刻版畫創作。截圖來自艾雪基金會官網:https://mcescher.com/gallery/woodcut/

從最初同學十多人一起去畫室惡補,到最後只剩下柏安一人繼續上課。數個月的堅持與努力也有了回饋,他的術科快速地爬到前段班。而且也在一個機緣下,從老師推薦的書中柏安始認識到木刻版畫,再加上剛好那時高雄市立美術館展出了荷蘭版畫藝術家艾雪(Maurits Cornelis Escher,1898-1972)的展覽,讓柏安大開眼界,因此開始鎖定版畫做為鑽研的媒材。而對版畫的喜好,也持續延伸到大學變為主修。

只印一張的版畫:創作上的迷失與詰問

「我只會留那一張最好的,其他的要嘛就是收起來,要不然就是丟掉這樣子。」聽到柏安這樣說起他的版畫創作習慣,著實令人吃驚!版畫最大的特色就是「複數性」,意思是指藝術家可以用同一個「版」印製多張作品。也因此,藝術家會在前期投注大量的心力與時間去刻製「版」,而後期的印製則可以快速的大量產出。但當然這個情況會因為「版種」不同、技術上的難度,或藝術家的自我選擇,而不一定會讓版畫「量產」。而為什麼會有這樣只留一張的習慣?柏安說他享受製作版的過程,但卻不喜歡大量印製的感覺。

柏安提到版畫圈的「類師徒制」傳統,但愛在各種不同媒材之間實驗與探索的他,始終沒辦法真的變成一位忠實的門徒,總是將專研版畫的時間分散到不同媒材的創作上,讓柏安覺得自己無法真正地融入「版畫圈」。但真正放棄版畫的原因,還是回歸到媒材本身。對柏安來說,版畫製程往往會拖很長,常常在製作過程中,他又會有新的想法出現。但版畫在刻版上講究的是精準度,沒辦法這麼輕易的就改變構圖。當然,也有另一個情境是,刻的過程中突然覺得對作品沒「感覺」了,但要這樣的拋下已經投入的時間與心力,也是另一種掙扎。

▲採訪中,柏安分享著從中學時期開始的創作心路歷程。

「那時候就是迷失迷茫到已經不知道為什麼要做藝術。」對於創作製程與創作靈感的相互衝突,讓柏安陷入窘境,再加上當時也遇到人際關係上的頓挫,讓他開始質疑一切,也質疑藝術。大學後期到研究所碩一期間,人際、情感、家庭關係以及作品方向發展的多重挫折,讓他感到迷茫,促使他重新思考創作的脈絡,並開始內在探索「我是誰」。

「墨洗」——洗去了外在,讓內在自我重生

就在這段困頓時期,柏安偶然間發現了「墨洗」這種特殊的繪畫技法。這個在大學時期學習的獨特技法,常被誤認為是版畫技法。其原理是在紙張或畫布上,用水彩(色粉含量高)打底,待乾後塗上墨汁,墨汁乾後再用水沖洗。水彩和墨遇到水會還原,表面的色粉會被帶下來,而紙張吸收的顏料則會顯現。這個過程不可用手搓,也必須小心沖過頭,但有時卻也需要沖得徹底,否則不會顯色,是個需要透過經驗去掌握的技法。

對柏安而言,墨洗的過程猶如一次次的洗滌與重生。他從中找到了一種更能自由揮灑、表達內在感受的方式。這種不確定性與可控性並存的媒材,完美契合了他當時迷失又渴望突破的內心狀態。他認為自己「沒有脫離版畫,只是換了一個形式在做版畫的事情」,因為墨洗沖刷後的線條感與拓印的斑駁感,都隱約帶著版畫的影子。

▲這是柏安第一次用墨洗技法創作出來的作品,這朵花的盛開也象徵著柏安的創作重生。隨後在他的作品中,都可以見到這樣的筆觸與技法。

而重生的第一幅畫,是一朵花,用墨洗技法創作的一朵花。他筆下的這朵花,在新技法下呈現出更加沉重、向下宣洩的情緒,筆觸也更為自由。而以這朵花作為開端,柏安的創作風格逐漸被形塑,他的標識「毛毛人」在這種技法下變得更加抽象與多變,映射著他內心的多種狀態。

落選男孩消極中的積極人生法

「生活在最好的時代,也活在最壞的時代。用落選的身分找尋自己的存在。」

▲柏安的作品《夾縫中的我們》局部照

在柏安的創作自述裡,有個帶點黑色幽默又戲謔的自稱:「落選男孩」。這個戲稱是來自於研究所時期,屢屢投件參加比賽但屢屢失敗的經驗。他認為「落選時代」不僅是個人經歷,更是這個世代的現象。如同十九世紀的「落選者沙龍」(註)挑戰主流文化,當代青年也面臨著體制和社會的排斥,被貼上「不爭氣」、「躺平」的標籤。但實況卻是當今的藝術圈,很多時候是被前輩壟斷資源,導致當代青年起步困難。《夾縫中的我們》這件作品,似乎可以總結柏安在面對體制內各種政治角力的態度:以消極態度積極面對的狀態,他接受這種標籤,但仍努力創作,不願被社會價值觀束縛。

▲在找到「墨洗」技法後,柏安的創作風格開始成型,作品個人特色非常鮮明

訪問的最後,我問了柏安他最理想的創作狀態是什麼,他這樣回答著:「這是我很理想的狀態,我就是想要有一個這種不用很大,大概這個空間大的工作室。然後每天早上起床後去買早餐,吃完然後畫畫,畫完一整天後,收工回家。中間然後電話響,接起來他說我要買一件作品。『好,很好。』然後就掛掉。」

從夾縫中破繭而出的落選男孩,這麼樣的描述夢想中理想的一天。不管現實再怎麼樣的困難,就算只剩下一個「角落」,還是要持續創作。

註:落選者沙龍(Salon des Refusés)是19世紀中葉開始舉辦的藝術展,主要展出巴黎沙龍落選的作品,這些作品雖然沒有入選巴黎沙龍,但其中不乏許多後來傳世的知名藝術家與作品,例如馬奈(Édouard Manet,1832-1883)的《草地上的午餐》